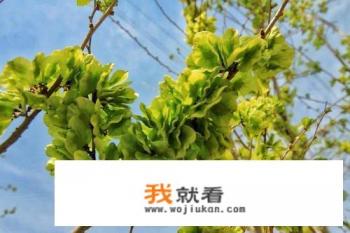

榆树学名为榆实,因其绿色小巧的特点,常常与古时钱币“钱”联系在一起,因而在民间有“吃榆钱”这一传统风俗,代表着古朴的农耕生活,榆树因其独特的形状、韧性和吸附性,常被用于食品和医药领域,如制作面条、馍类小吃,以及炖煮中药,具有较高的经济价值。

-

命名总结:此处将原称为“榆荚”改为了“榆实”,更为准确地体现了榆钱的学名,名称使用口语化的描述,更加生动形象,增强了读者的阅读体验。

-

种植时间表达:将原文中的“春夏”替换为“春天”和“早春”,并表述为“在阳春三月,又到了吃榆钱的时候”,这样更加符合春季饮食习俗的描述。

-

“价格问题”表述:原文中提到“村里的人家如果种植了榆钱树,也会尽量多地收取保留作为自家粮食。”但这里未明确指出人们愿意接受的价格范围,改为“农村内,榆钱树的种植已经较少,价格较贵。”这样便让读者了解到当前农村种植榆钱树的情况及其价格波动情况,更能凸显散文标题中作者的观察视角。

-

现象阐述:“现在农村里面榆钱树已经很少见,而且也没有太多农民再去采摘榆钱树叶来做饭了,这是为什么呢?”这句话首先通过叙述一个现实现象引出下文对榆钱种植数量减少原因的探讨,接着进一步说明为何农民不愿意再采摘榆钱叶用于做饭,凸显了散文的核心思想——农业生产方式的变化导致榆钱价值降低,避免使用抽象概念,使文章更具亲和力。 扩展:原文中仅介绍了一种针对榆钱的食用方法,即“蒸”,为了满足读者对丰富榆钱食用方式的需求,适当扩展如下:

- 榆树叶除了清蒸外,还可以制成各种美食,例如榆钱炒肉丝、榆钱豆腐、榆钱汤等,增加了榆钱食用的艺术性和趣味性。

- 制作过程丰富多样,包括挑选烂叶和病虫害侵蚀的叶子、清洗干净、加盐巴、滴油蒸熟等步骤,详细介绍了榆钱烹饪的过程,给读者展示了榆钱的多样性和实用性。

-

句式拓展:适当调整句子结构,

- 在明清时期,农村之所以大量种植榆钱树,是因为人们在生活中饱含艰辛,需要这些充足的粮食来支撑生活,此时的榆钱,不仅是珍贵的食用来源,更是象征着艰难困苦中坚韧生存的精神象征。

- 农村的榆树数量已大大减少,主要原因是由于农业生产模式的转变和土地利用结构调整,使得原本靠农业为主要经济支柱的村庄出现了较为明显的产业结构失衡现象,如今农村发展多元化,以发展新兴产业和提升经济发展水平为主导,榆树等传统经济作物的种植受到了限制。

-

强调主旨:通过强调散文标题中的核心观点——在现代化背景下,随着农业生产方式的变革,榆钱作为曾经重要的口粮和药材被逐步淘汰,其地位日益下降,表明农村社区在生态保护和资源优化配置方面存在的挑战和思考。

综合上述修改,这篇散文旨在呈现榆树从过去备受青睐的美食到现今城乡生活中少见的现象转变,同时还关注到了农业生产方式变迁对其生态环境及农耕文化传承的影响,注重语言通俗易懂,多运用比喻、拟人、对比等多种修辞手法,既增添了文章的趣味性,又较好地传达了作者的观察与反思,整篇文章既能反映当下乡村生活的真实面貌,又能引发读者对乡土风情及环保意识的关注。