埃及值得一去吗?有哪些攻略可以推荐

埃及值得去,带着对古代文明的崇敬心,怀着对中东、阿拉伯、非洲与伊斯兰复杂关系的探究心,走进欧洲眼中的“东方”和东亚人的“东西方交汇地”。

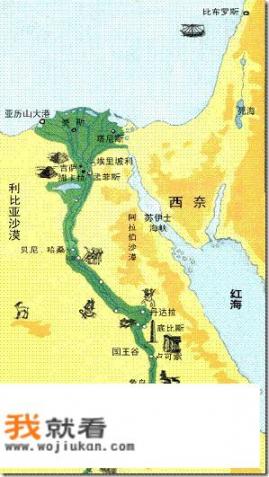

地理看点:埃及横跨亚、非两大洲,濒临红海、地中海,尼罗河自南向北把埃及分为东西两半,西部是广袤干旱的利比亚沙漠,东部是狭长的半干旱沙漠。

埃及是尼罗河的馈赠。全域只有尼罗河流经的狭长地带土地肥沃,适宜耕种,而它仅占国土面积的5%。

人文看点:阿拉伯人占人口总数的近90%,居民多为逊尼派穆斯林,阿拉伯语为官方语言,大城S受教育者和商业阶层通用英语和法语。科普特人约占10%,信**正教。

埃及是阿拉伯第一、非洲第三人口大国,2017年人口9755万人,它一直是世俗国家,开罗的咖啡馆比清真寺多。

历史看点:埃及有文字记载的历史有6000多年,在奴隶制的法老时代,它留下灌溉农业、历法文字和金字塔(现存最早为距今4700年的左塞尔金字塔——砖砌6层坟墓,有坍塌之虞)、帝王谷等不朽遗产。在希腊化时代,亚拉山大图书馆照耀人类进步。当两位罗马统帅接踵而来,留给后人石榴裙下的绵绵谈资。阿拉伯时代起,又把一座集伊斯兰智慧和时代知识的爱资哈尔DX传承千年。

外族统治:史上埃及人几无出征,倒是强邻不断光顾。从公元前7世纪到20世纪20年代,这片土地先后经受亚述、波斯、马其顿、古罗马、阿拉伯、马木鲁克、奥斯曼、法国、英国人征服统治,“住在(尼罗河)三角洲的人易于驯服”,英国人这样评价埃及人的国民性。而阿拉伯学者给出这样的解读:“我们不是强暴的民族,而是很平稳民族。像尼罗河,我们自觉自己是一条平稳的、有力量的、滔滔不绝的河流的一部分,尼罗河给予我们以力量和忍耐……”即使经历漫长的被征服,埃及依然保持着显著的统一性,悠久而辉煌的古代历史,成为埃及人自豪感的核心。

近现代埃及:从1798年拿破仑短暂的征服开始,它把埃及带入欧洲大国的全球视野,法国人开拓苏伊士运河。1805年,埃及进入延续一个半世纪的阿里王朝,开始这个国家的现代化进程。1882年,英国取代奥斯曼帝国对埃及的宗主权,因为苏伊士运河开通,它极大地提升了埃及在中东地缘政治中的地位。

1922年,英国承认埃及“有限”独立,从那时到1956年埃及收回苏伊士运河主权,民族主义成为这个国家的主流思潮。纳赛尔把民族尊严作为其民族主义思想的主题,一再申明尊严是埃及和阿拉伯民族主义的首要原则,1950年代后的埃及成为阿拉伯大家庭、伊斯兰世界的中心和不结盟运动发起国,久违的自豪与骄傲重回埃及。

解读一个伟大的国家,把脉“阿拉伯之春”后埃及走向,需要在“自豪和骄傲”的主线之外,以“大河——主义——强人——经济”四维切入。尼罗河:埃及的生命之河在****和神权主义之间强人政治从未步入历史经济四大支柱远远不够埃及历史是个重写本:埃及有句谚语:人怕时间,时间怕金字塔。历史学家说,这个国家的历史是个重写本。