为什么李益的千古名篇《夜降城闻笛》被评为中唐七绝?

为什么李益的千古名篇《夜降城闻笛》被评为中唐七绝?

李益,谁?哪首名诗?

简介:李毅(公元750~830年),唐代大历4年(769)进士,郑X尉,建中4年(783)为登书判拔科。

游记:李益由于长期没有晋升的机会,愤怒地弃官漫游写诗,常在燕赵一带。他擅长绝句,尤其是“七绝”,他的诗大多以“边塞诗”而闻名。

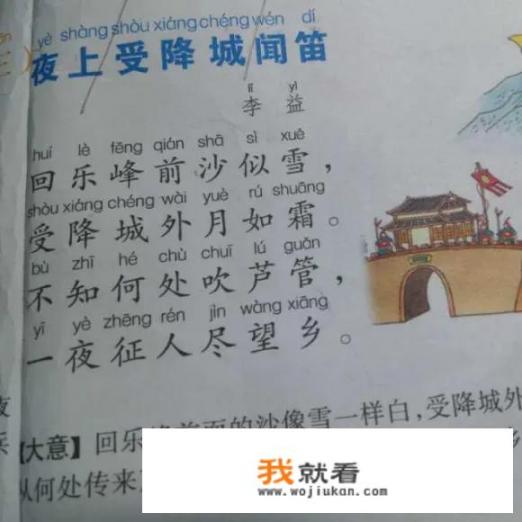

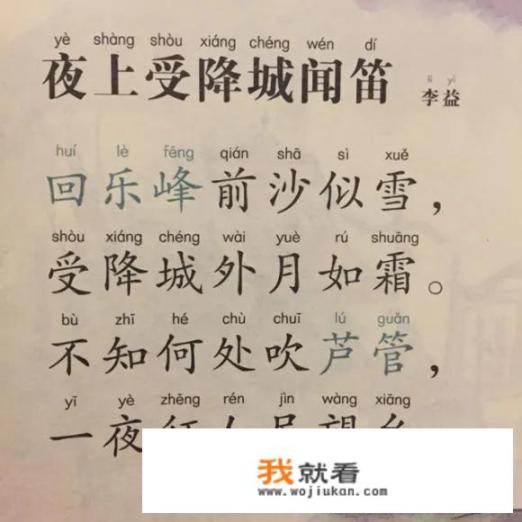

最著名的一篇是《夜降城闻笛》:

回乐烽前沙如雪,降城外月如霜。

不知道吹芦管在哪里,一夜征人尽看乡。

“不尽乡愁尽看”,“夜降城闻笛”是什么意思?

注释:“回乐”,地名,又称回乐峰山、“烽”、烽火台;据说唐初名将张仁愿建在黄河以北,分为东、中、西三个城S,以防突厥。

芦杆制成的笛子“芦管”是乐器之一;“征人”,出征外的人,这里指守边的士兵,“尽”,全意。

析义:回乐烽火台前的沙漠雪白如雪,降城外的月光像霜一样;不知怎么的,笛声从远处传来,吸引了所有士兵一夜之间俯瞰家乡。

为什么《月是故乡明》《夜降城闻笛》被评为中唐七绝冠?

意境特殊:读完整首诗后,我们会发现这首诗充满了乐趣:有景、有声、有情,三者合成而富有特色,令人耳目一新。

景色:前两句,表明士兵们夜守烽火台上的远近,“如雪”、“如霜”,极其悲惨的悲剧。

声音:笛声一开始,就有一种冷漠的感觉,逐渐使人产生了内心的涟漪。芦笛,每个人都喜欢吹,喜欢听,进入感情,读家人。

爱情:很直白,“尽看乡”,说不完的乡愁,说不完的心声。不是普通的 不思乡,而是因为今晚笛声撩起,才会全心全意地看月寄思。

古藉评判:据《唐诗纪事》记载,这首诗在当时常被度曲进画,传唱世界,所谓“诗中有画,画中有诗”,这首诗当然是不可能的。

它的艺术成功是将“风景、声音、情感”融为一体,自然!诗人刘禹锡在《与令狐公言怀送河中杨少尹》中提到的“边月当空芦管秋”,指的是这首诗!

所以,这首关于守边将士乡情的诗,所表达的感情都隐喻在风景、声音和情感的展现中,充满了乡愁和坚强的职业道德。一首歌《晚上被降城闻笛》,冠以中晚唐,比盛唐还要好!

(图片来源网络,违规立即删除)