历史上的康熙的二儿子太子胤礽真的有两次作死逼宫行径么?

胤礽的背景与命运

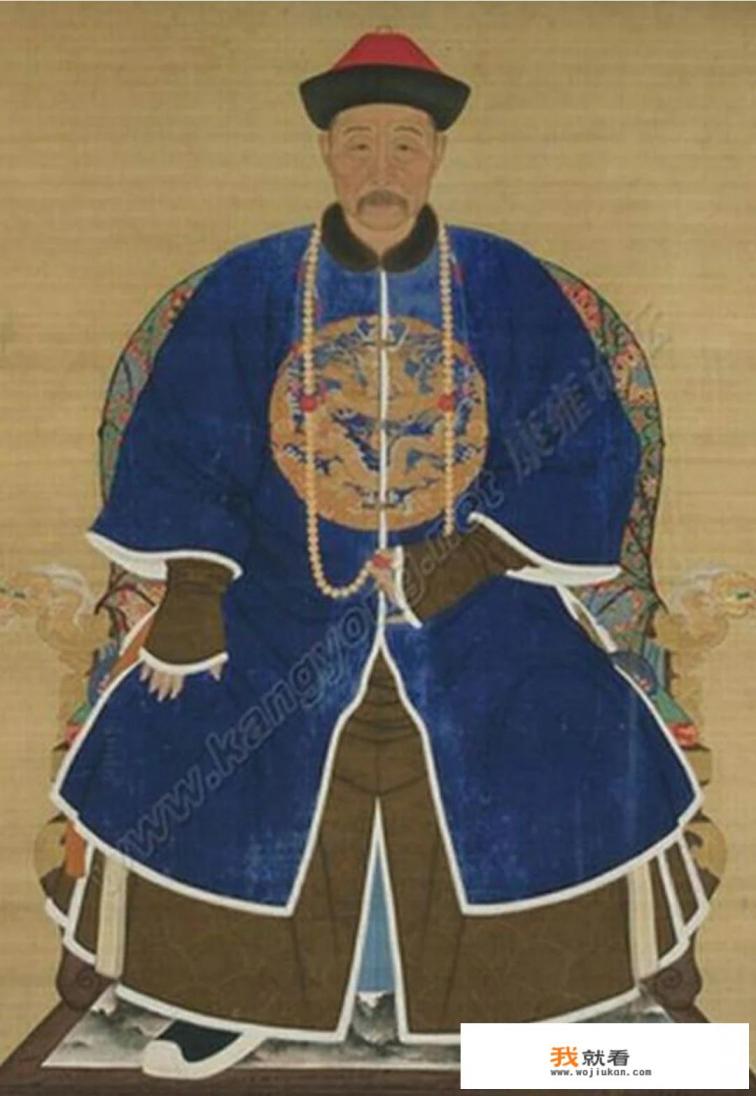

胤礽是清朝历史上最后一位被公开册立的皇太子,也是清朝第一位皇太子,他是康熙皇帝与仁孝皇后赫舍里氏的遗腹子,由于赫舍里在生胤礽时因难产而去世,胤礽从小就失去了母亲的抚养,康熙对赫舍里深深怀念,且胤礽是赫舍里唯一的遗孀,因此对胤礽格外宠爱,从小就封立他为皇太子。

胤礽在年轻时展现出极高的才能,多次监国治绩显著,为人正直得体,随着时间的推移,他的性格逐渐发生了显著变化,变得越来越焦躁、嫉妒和偏激,这与他早年谦逊守信的形象形成了鲜明对比。

第一次被废

康熙四十七年(1708年),康熙皇帝在巡幸塞外期间,发现了太子胤礽的许多不当行为,尽管有多个皇子趋炎附势地诋毁胤礽,但康熙对胤礽的不满并非完全基于他人的谗言,胤礽在兄弟间的态度傲慢无礼,对父亲的言辞也常常顶撞,这让康熙越发失望。

一个偶然的契机导致了胤礽的第一次被废,皇帝巡幸途中,年轻的十八子胤祄突然病重,康熙对太子的态度变得愈发严厉,胤礽在事后不以为然,甚至在晚上悄悄接近康熙的帐篷窥视,这一举动被康熙视为“弑逆”的前兆,康熙在途中即下诏废黜了胤礽的太子之位。

第二次被废

胤礽被废后,朝廷内外的争斗愈演愈烈,为了平息争端,康熙在次年又复立了胤礽为太子,胤礽并未吸取教训,仍然沉溺于与兄弟争权,甚至在《百官行述》中试图挟制百官,康熙最终对胤礽彻底失望,于康熙五十一年(1712年)第二次废黜了他的太子之位。

历史真相与电视剧的差异

电视剧《雍正王朝》中的描绘往往为了剧情效果,夸大了太子胤礽的“逼宫”情节,胤礽的两次被废都源于党争和其自身的不当行为,而非主动“逼宫”,他并未有任何明确的篡位计划,更多是被复杂的朝堂政治所拖入泥潭。

胤礽的悲剧命运不仅是他个人的悲剧,也是整个清朝皇室斗争的一个缩影,他的两次被废都不是因为“逼宫”,而是权力斗争的必然产物,历史上,胤礽的遭遇被用来警示后世,提醒人们在权力斗争中保持清醒和理性。